- お電話での

お問い合わせ - 03-5776-2700

コラム

【知財】【基礎】はじめての出願 特許になるもの、ならないもの(シリーズ第2回)

2021年6月12日

シリーズ第1回で記載しました下記質問に答えるものになります。これも「ココナラ」の方で紹介したものを更新した内容です。

質問1:この発明は特許になりますか?

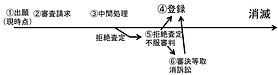

特許権を成立させるには、技術的な要件と法的・書式的な要件の両方が備わっていないといけません。下図のようなイメージです。

ちなみに一般的に「特許性」というと「技術的な要件」の方だけを指す場合が多いです。

なお、下記の解説は実務上多いケースに絞って記載しています。弁理士受験生・実務家等の方には物足りない内容で基礎的な点のみの抜粋とご了承下さい。

法的・書式的な要件とは

一言で言えば、書面・手続きが完璧でないと、どれほど高度な技術でも特許権は成立しません。

これが純粋に「知財力」=「技術力」ではないともいえる、特許が技術と法律の2面性を持つともいえる点の1つでしょう。

例えば、特許出願を無事完了しても、日本国の特許法では審査請求という手続きをしないと特許権は絶対に成立しません。なお、米国や意匠・商標はこの手続きが不要です。

このように知的財産制度は複雑な為「落とし穴」的な要素が多く、1つでもミスがあると全部失敗となる場合があります。

こういったリスクを減らす為、一般的には代理人(弁理士のことです。)をつけることになります。

詳しい説明はやめておきますが、書面(ある程度フォーマットがあります。)が揃っているか、料金納付等の手続きができているかが問われます。

また、審査では、どういう発明であるかが十分説明されているか等も要件になります。

技術的な内容についての審査を「実体審査」、実体審査を行う前に書類等をチェックする審査を「方式審査」と呼びます。

なお、明細書等の記載が十分か否か等の要件は「実体審査」の方で行われます。

方式審査・フォーマットは正確には下記URLの通りです。

特許庁 方式審査便覧

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/index.html

知的財産相談・ポータルサイト 書類フォーマット

https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html?event=FE0006

技術的な要件とは

実務上、技術者が最も関係するのは「新規性」(特許法第29条第1項各号)と「進歩性」(特許法第29条第2項)でしょう(厳密には「先願」(特許法第39条)等が他にもあります)。

一言でまとめるならば「公知技術との違いの有無」です。

「新規性」及び「進歩性」は特許庁の審査官が判断します。審査官は「審査基準」という特許庁が公開しているマニュアルに沿って判断します。

詳しくは個別・具体的に弁理士に相談した方がよいですが、

特許になるか否かを判断するには、「(公知技術に)どういった似たような技術がある?」と「出願する対象の技術は何が違う?」の2点です。

乱暴に言えば、競合他社の同じような製品は何ですか?というのは、

やはり日々最前線で研究開発をされている技術者の方が最も詳しい・調べられるので、その情報が代理人に必要です。

一方で、ここに実務上、落とし穴があります。

技術者・実務家の方は実際に流通している製品や実用化されている技術にはとても精通しておりますが、

法律上の「公知技術」はこれ以外もあります。

もう少し踏み込みますと落とし穴になることが多いのは、大手メーカの特許出願の公報です。

少し乱暴に言ってしまえば、アイディアだけでとりあえず出願・公開はされたものの、実用化されていない「没ネタ」や「防衛出願」と言われるものがハードルとなります。

これらは実用化・流通していないので実務家の方ほど知らないことが多いという落とし穴です。

これの対策は、まず調査することです。こういった相談も弁理士ならば答えてくれます。

公知技術を調べるには 下記のようなツールで調べることができます。「特許文献」と呼ばれる資料の検索エンジンです。

特許情報プラットフォーム

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

GooglePatents

https://patents.google.com/

質問1への回答

以上のような大きく2つの要素を総合して特許が成立しそうか否かを回答することになります。

質問1は一般的には「技術的な要件」の方を心配しての質問になります。

この質問に対しては、まずは「公知技術」との違いです。つまり、「新規性」があるか否かになります。

同じものが既に公知であれば「新規性なし」で「特許にはならない」という結論になります。

次に、「新規性あり」のうち、「進歩性」の要件をクリアすると、「特許になる」可能性があります。

典型的に「進歩性なし」となる場合は、公知技術の組み合わせに該当する場合です。

イメージでいうと下図のようなことになります。

ただし、進歩性の判断は少し難しいです。例えば、上図のような公知技術の組み合わせの場合であっても、組み合わせるのが難しい場合には「進歩性なし」には該当しないからです。

まず「新規性」・「進歩性」を判断するには、どういった「公知技術」があるかが最も重要になります。

参考までに、統計では、日本国・2018年の特許査定率は「75.3%」です(下記URLの数値です)。

特許行政年次報告書2020年版 P.10 1-1-26 図【主要国特許庁の特許査定率の推移】

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/document/index/honpen0101.pdf

以上、ご参考まで。

関連するコラム

- 【知財】創業と知財 2021-10-31

- 【知財】シリーズ:知財リスクとは(第1回) 2021-11-23

- 【知財】【全国共通】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(補助金解説シリーズ第5回) 2022-04-16

- 【知財】【法律】特許権「者」とは【専門】 2021-11-14

- 【知財】【補助金】【東京都町田市】シリーズ(第34回)特許権等取得事業補助金 2022-12-24

カテゴリから記事を探す

坪井央樹プロへの

お問い合わせ

マイベストプロを見た

と言うとスムーズです

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。